Nápoles y Ramón

Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888-Buenos Aires, 1963)

viajó a Nápoles en tres ocasiones. La primera, acompañado de Carmen de Burgos,

en 1909; la segunda, durante la Primera Guerra Mundial; y la última en 1926,

con la idea frustrada de quedarse allí a vivir: “Ya es la tercera vez que lo

visito, pero ahora pienso establecerme allí para siempre. Me atrae la grandeza

de su multisecular optimismo”.

Esta frase, extraída de Automoribundia

(1948), está acompañada también de otras acerca de esa urbe: “Si hay un sitio

electivo para vivir hasta morir, y morir bien, es Nápoles, la ciudad indecible,

impresionante, con sabor a esa persistencia que sólo tiene la inmortalidad. La

vida allí se siente como un atardecer imperecedero, no como cosa que pasa, sino

como coquetería de lo eterno”. Y añade: “Sin embargo, en ese Nápoles hermoso,

paradisíaco y cadavérico, encontré su abrumadora parte trágica, llena de

funerarias, con su aglomeración de gentes, con su perol de macarrones en medio

de la calle esperando la noche, con su lucha atroz por la vida, con sus gatos

lamiendo en los restaurants los platos del que está comiendo hasta dejarlos

limpios como un lavador mecánico, con su estar llenas las tiendas de familias

que las han tomado por viviendas, lo que hace ver el nacer y el morir al pasar

por la calle”.

La primera incursión literaria en Nápoles por parte de Ramón

fue en el relato El hombre de la galería

(1926), incluido en su libro El dueño del

átomo (1928). Se trata de una narración ambientada en la Galería Umberto I

de esa ciudad, un centro comercial clasicista del siglo XIX.

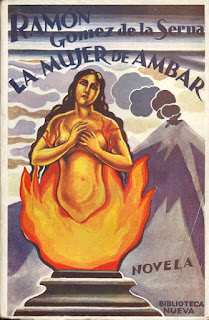

Ya en 1928, publica La

mujer de ámbar, una novela folletinesca y confesional, cuya trama se

desarrolla íntegramente en Nápoles. Sigue la línea de su primera novela, La viuda blanca y negra (1921), localizada

en Madrid y París. El protagonista, Lorenzo, un joven español trasunto del

autor, encuentra a Lucía, la napolitana que da título a la obra. Se podría

decir que el tercer personaje principal es el Vesubio, el volcán que se levanta

junto a la bahía.

En la introducción a la tercera edición de la novela, en

1943, Ramón nos dice: “Éste es un Nápoles apurado en la lontananza y hay

corales cuando debe haber corales y hay amor en el viejo camino de Virgilio

cuando la sirena partenopea revela al protagonista las antiguas primaveras que

están unidas allí como en ningún sitio a las nuevas primaveras”. Y también:

“Quise evocar al inolvidable y eternal Nápoles, que a veces toma apariencias de

mortal y entra en ruina sólo para exaltar más su supervivencia, su encanto

imperecedero, su voluptuosidad inagotable, que estruja el corazón con un goce

melancólico y ardiente, con un supremo algo

que no es su gozo azulino, ni sus grutas transparentes, ni su volcán

donjuanesco, ni su Pompeya que ríe y vive en idilio perpetuo en medio de su

derrumbamiento, sino algo tan particular y tan suyo, que hace vivir en la

escondida trattoria el averno y el

cielo, lo angélico y lo humano, lo de antes y lo que vendrá después, más el más

desgarrador no querer morir que he conocido”.

Cien años después de la experiencia napolitana de Ramón, desafiando

la cultura del dato actualizado, de las rutas galvanizadas de superficialidad

comercial y de la prisa por consumir lugares imprescindibles que son lugares comunes, podemos extraer de entre

la narrativa de La mujer de ámbar sus

segmentos descriptivos, y sacarnos de la manga una guía de viaje perpetua por

la ciudad más extrema: considerada por algunos de belleza insuperable y por

otros la cumbre de la suciedad y el delito.

Comentarios

Publicar un comentario